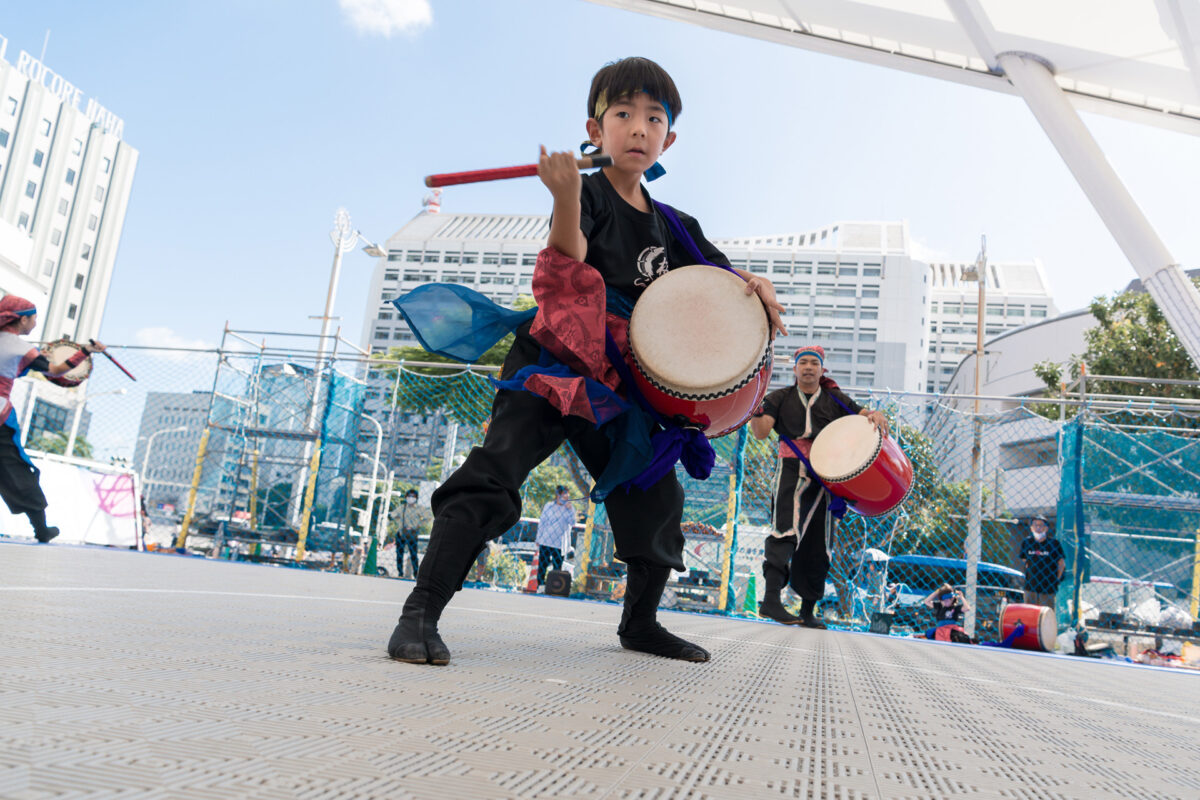

コートは、未来への入口だ。Arch to Hoop OKINAWAが示す“体験から雇用へ”の挑戦

バスケは、社会を変えられる。

沖縄には、才能や意欲とは無関係に、「体験できるかどうか」で可能性が分かれてしまう現実がある。家庭環境、地域、経済状況。それらの格差は、子どもたちが自分の可能性に気づく前から存在している。

Arch to Hoop が向き合っているのは、その“スタートラインの差”だ。バスケットボールは、競技である前に、誰もが同じ地面に立てる場の力を持っている。

Arch to Hoop は、その力を社会に実装しようとする取り組みだ。

体験を、その先につなぐために

「単発のイベントだけでは、子どもたちの経済的自立には繋がらないと思ったんです」

Arch to Hoop の事務局長を務めるモルテン勝田駿平氏は、コートの上で子どもたちと汗を流しながら、その限界を感じてきた。

非日常的で楽しい体験は、たしかに子どもたちの記憶に残る。けれど、日常に反映されなければ、その時間も途切れてしまう。

Arch to Hoopの長期的な目標である、子どもたちの経済的自立へつなげるためには、体験が ”その日限り” で終わらない仕組みが必要だと考えるようになった。

「体験の機会をつくること自体は、実はそれほど難しくありません。でも、そこから”社会との架け橋”にしていくことはとても難しい。社会と接続するためには、場所があり、人が関わり、やがて仕事として成り立っていく必要があります」

NPOと企業が同じ場に立つという選択

こうした考えに至るまでには、現場で子どもたちと向き合い続けてきた人の存在があった。

Arch to Hoop の立ち上げ当初から一緒に場づくりをしてきたNPO法人ちゅらゆい代表の金城隆一氏だ。

沖縄で子ども支援に関わり続けてきた金城氏は、「体験を届けること」と「それを続けること」の間にある、埋めがたい溝を誰よりも実感してきた一人だった。

さらに、支援団体が抱える構造的な課題を現場で見てきた。

「支援団体同士が、限られた“木の実”を取り合ってしまう構造がある。それでは社会は良くならない。木そのものを増やさないといけないと思った」

だからArch to Hoopは、独占するのではなく、コートという場の力を活かし、現場の知見や体験の機会、人との出会いを開いていく“プラットフォーム”として設計されている。

コートは、単なる競技の場所ではない。

人と経験と役割を、外に向かって開いていく装置でもある。

支援する側・される側を分けない。肩書きや立場を外し、同じ場所に立つ。その思想こそが、沖縄で3年続いている理由だ。

社会実験としての覚悟

モルテン代表の民秋清史氏は、Arch to Hoop をこう表現する。

「このプロジェクトは、社会的な“実験組織”だと思っています」

大切にしているのは、「任せる勇気」と「ミスを許容する文化」。

「イベントで子どもや若者に運営を任せることは、仕事で部下に任せることと同じ構造です。ミスをしないように抑えるのではなく、ミスを許して、その中で育っていく。だからこそ、現場にいることが大切で、コートの上で皆が一緒に考え続ける必要があると思いました」

「一方で、人の成長には時間がかかり、社会が変わるには、さらに時間がかかるため、短期的な効果を過度に期待しないことも大事だと思っています」

NPOと企業が対等な関係で活動できている理由は、この時間軸を受け入れる覚悟にある。

Arch to Hoopの思想に賛同し、福岡県を基盤とする株式会社麻生と、郷土沖縄の株式会社國場組が参画企業として活動に加わった。

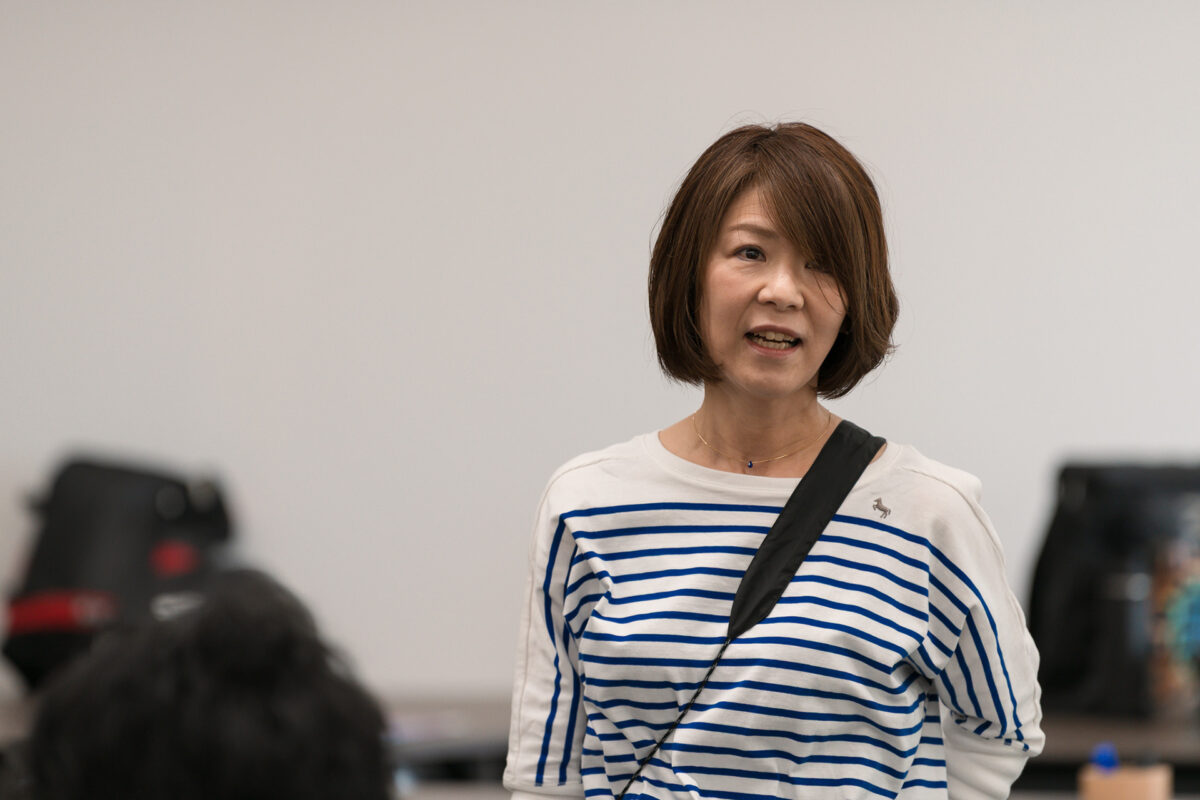

「支援ではなく、共に変わる関係性が大切」

Arch to Hoopに参加した麻生の社員自身が変わることで、プロジェクトは“特別な取り組み”から“当たり前の文化”へと近づいていく。

—— 株式会社麻生 人事部 佐藤由利子

「この場は、若手が“考えて動く”ための現場になる」

場づくりは、人づくりでもある。コートの周辺に防球ネットを施工したように建設会社としての本業と、若手の育成が自然につながった。

—— 株式会社國場組 総務部 小橋川和哉

今年のテーマは「雇用創出」コートレンタル事業が意味するもの

こうした企業とNPOの連携を土台に、

Arch to Hoopは、移動式バスケットコートの貸し出しを事業として本格化させる。

特別な体育館がなくても、街なかや商業施設、空き地や駐車場に短時間で設営できる。

コートという「場」を固定しないからこそ、バスケットボールの機会も、仕事の現場も、必要とされる場所へ届けることができる。

このコートを使うのは、プロリーグや大規模大会だけではない。

地域の大会、商業施設のイベント、学校や企業のレクリエーション。

「体育館が押さえられない」「設営に人手が足りない」—— そんな現場の声に応える形で、Arch to Hoopの移動式コートは活用される。

【 詳しくはこちら | Arch to Hoop公式サイト 】

コートレンタルの現場には、運搬や設営だけでなく、段取りを考え、時間を守り、人とやり取りをしながら場を回す仕事がある。

単純な作業の積み重ねではない。

そこには、「誰かのイベントを成立させる」という責任がある。

そして、このレンタル事業を支えるのは、若者たちだ。

一つのイベントは、想像以上に多くの仕事で成り立っている。

その一つひとつを仕事として経験する中で、若者たちは「働くとはどういうことか」を理解していく。

多様な役割を実際の仕事として経験できる場は、そう多くはない。

コートレンタルの現場は、その数少ない一つになりつつある。

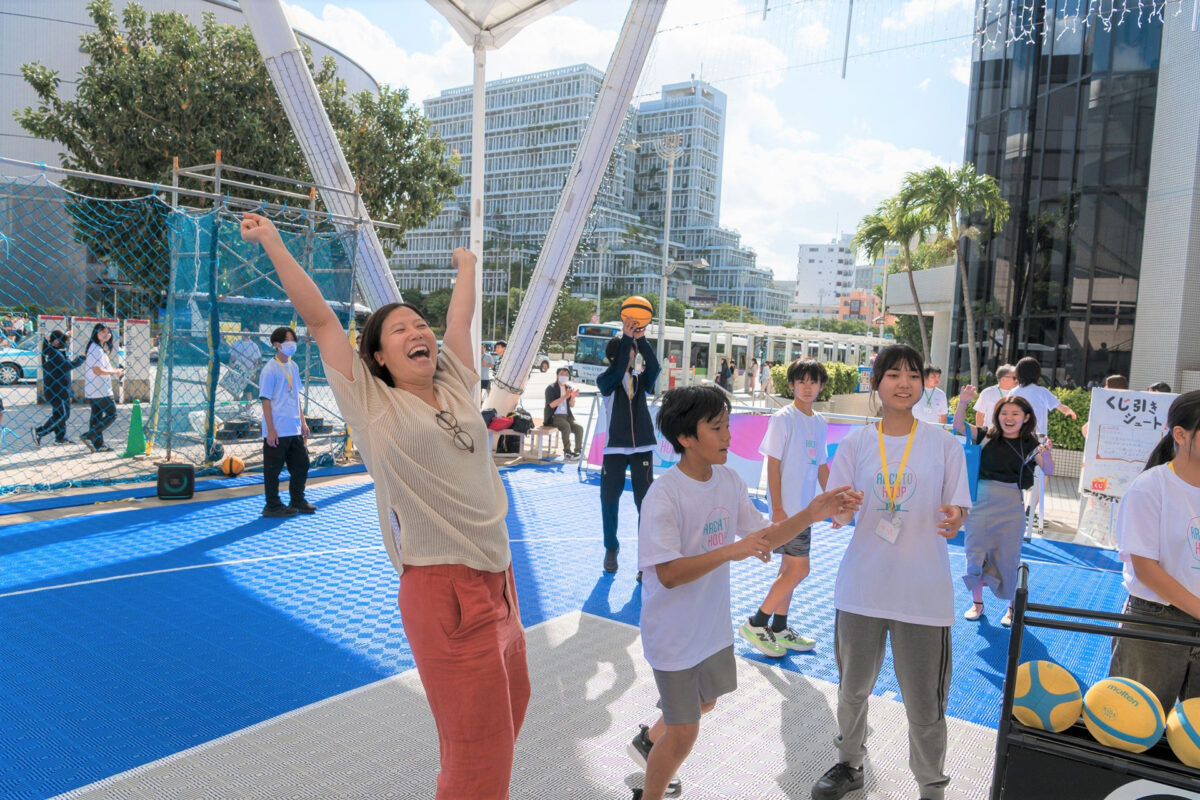

勝田氏は「働いた先に喜ぶ人たちの表情を間近で見られることが、若者たちのモチベーションに良い影響を与えているのではないか」と語る。

自分たちが準備したコートで人が集い、思いっきりバスケットボールを楽しむ。

その熱気や笑顔を間近で感じられる体験が、「またやってみよう」という前向きな気持ちを引き出していく。

体験は、やがて役割になり、仕事になる。

仕事は自信になり、対価を得ることで、次の選択肢を現実のものにしていく。

コートレンタル事業は、バスケの普及と、若者の就労支援、雇用創出を同時に進めるための仕組みだ。

単発の支援で終わらせないために。

体験を、社会とつなぎ続けるために。

Arch to Hoop がコートを「事業」にした理由は、そこにある。

沖縄からの声― バスケットボールが人生をひらいた入口だった

久手堅笑美(元日本代表/指導者)

「バスケを通して、人との交流が増えました。内気だった自分が、少しずつ変われたと思っています」

久手堅にとってバスケットボールは、技術を磨く場である以前に、周囲への感謝の心や人と向き合う力を育ててくれた場所だった。

だからこそ、若者たちが自らコートをつくり、現場を支えるArch to Hoop の取り組みに、大きな価値を見出している。

「この事業があることによって、バスケができる環境やイベントが増えていくのではないかと考えると、さらに沖縄のバスケ人口が増えて、今以上に盛り上がることを期待しています」

バスケットボールをきっかけに世界が広がる経験は、競技を続ける人だけのものではない。

砂川夏輝(現役/WKBL釜山BNKサム所属)

「学生時代は毎日のようにバスケをしていました。社会人になり、頻度が減った時に気づいたんです。自分にとって、バスケの時間の優先順位がすごく高いことに」

バスケットボールから一度距離を置いたことで、砂川は逆に、自分にとってのバスケの意味を再確認した。

勝つためだけの競技ではなく、自分を支え、前に進ませてくれる存在だったということ。

そんな砂川が、Arch to Hoop の価値として語るのは「循環」だ。

「一つのモノを作ることで協力性や達成感が生まれる。それがうまく循環すれば、若者の就労支援にもつながると思います」

体験が一度きりで終わらず、役割を持ち、仕事へとつながっていく構造。それこそが、Arch to Hoop がコートレンタル事業を次のステップとして見据える理由でもある。

伊集南(元日本代表/Wリーグ理事)

「今も、バスケットを手段の一つとして、自分を築いていると感じています」

伊集にとって、バスケットボールは“ゴール”ではない。自分自身をつくるための、確かな“手段”だった。

「自分が作った、関わった場所が活気に溢れていく。その過程の中で、嬉しさや楽しさ、協力することの大切さを学べるのは、とても大きいと思います」

「若者たちにとって働く選択肢が広がるのはすごくいいし、沖縄や地域のためになる活動にかかわれるArch to Hoopの仕組みを知れたこと自体が、私自身とてもうれしかったです」

3人の言葉に共通しているのは、バスケットボールに支えられた経験があるからこそ、今度は次の世代に、その入口を残したいという想いだ。

コートは、未来の入口

Arch to Hoop が示しているのは、「バスケはプレーするか、観るか」だけではない、ということだ。

運営することも、場をつくることも、仕事にできる。

コートレンタル事業は、体験を“続けられる仕組み”へと変える挑戦であり、バスケットボール業界にとっての新しい事業の入口でもある。

Arch to Hoop は、「いいことをしているプロジェクト」ではない。社会の構造を、少しずつ変えていく実践だ。

沖縄から始まったこの挑戦は、バスケットボールが持つ可能性を、改めて業界に問いかけている。

子どもや若者たちが、あきらめずに未来を選べる社会へ。

そのために、バスケットボールが果たせる役割がある。

Arch to Hoop が問いかけているのは、支援するかどうか、ではない。

どう関わるかという選択だ。

場を使うこと。

仕事をつくること。

人を送り込み、現場に立つこと。

日常を飛び越えた先に、社会とつながる入口は開かれている。

<

- コートは、未来への入口だ。Arch to Hoop OKINAWAが示す“体験から雇用へ”の挑戦

-

Arch to Hoop

TEXT by Rintaro Akimoto

PHOTO by Kentaro Kondo