公園バスケの可能性を探る。PLAYGROUNDで生まれるものとは?

多くのボーラー、そして日本最大級の5on5ストリートボールトーナメント『ALLDAY』が、代々木公園を日本屈指のPLAYGROUNDにたらしめた。しかし、まだまだこのような場所は数少ない。今回、大会プロデューサーである秋葉直之氏と、競技統括を担うJIROこと池田二郎氏にお話をうかがい、国内バスケシーンにおける公園バスケの可能性について探ってみた。

代々木で生まれたこと、象徴としてのALLDAY

渋谷の代々木公園にナイキジャパンがバスケットボールコートを寄贈して2020年で15年がたった。今では日本屈指のPLAYGROUNDになったが、それもボーラーたちが足しげく通い、バスケをすることを日常風景にしたからこそだ。当然、行けば行くほど知った顔が増えるようになり、ピックアップゲームや1on1などを通して個の力は磨かれ、お互いの絆は深まっていく。またここはある意味で自分たちの家であり、そうなればゴミ拾いなどをしてきれいに使おうとするだろう。場に対する愛着や帰属意識が生まれたことも、キープされ続ける理由である。

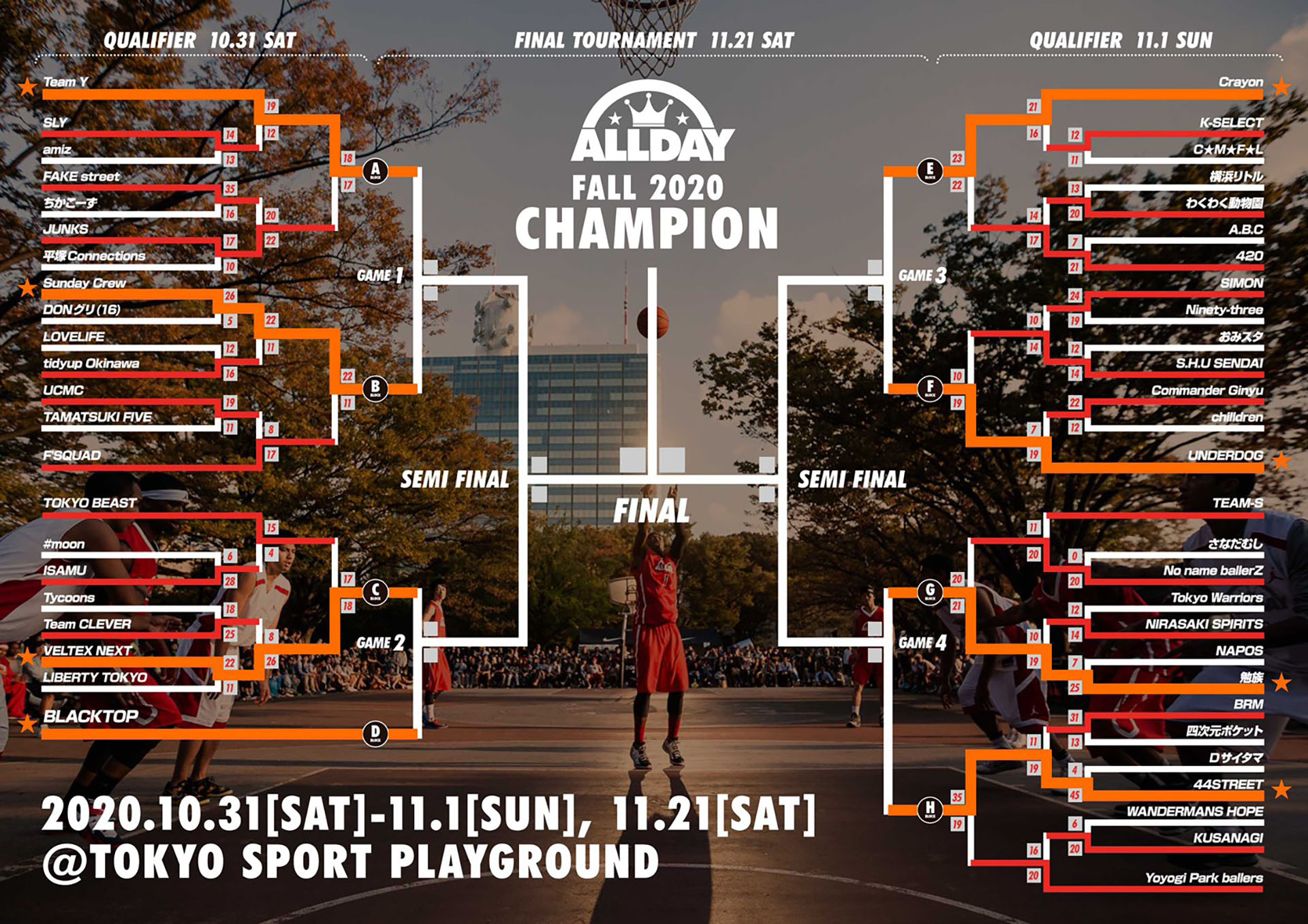

そして代々木の象徴が『ALLDAY』である。2005年8月の第1回大会を皮切りに途絶えることなく、今秋の大会で15周年を迎えた、年齢、国籍、キャリア、性別を問わない国内最大級の5on5ストリートボールトーナメントだ。これほどまでに長くボーラーたちに支持されている背景には、当初から掲げるこのコンセプトあってのことである。今年、初優勝を飾り、大会MVPに選ばれた44STREETのKKも「(自分は)SOMECITYをメインでやっていますが、(ALLDAYは)また違う環境です。5対5の屋外コートであり、外国籍選手とも対戦できることが面白いですよね。普段できないような選手たちとバスケができることはすごく良い機会です」と話す。

今大会、彼らが決勝で戦ったSUNDAY CREWは第1回大会から4連覇の歴史を持ち、新陳代謝を繰り返していまに至るチームであった。また横須賀の米軍基地と関わりの深いコミュニティからやってきたTeam Yや、多国籍なルーツを持つCrayon、桂葵を中心とした女子の単独チーム #moon、Bリーグ入りを目指す関東一部の大学バスケ部で活躍したメンツをそろえるVELTEX NEXTなど、多彩な顔ぶれがトーナメントにそろっていた。

ただそれでも、例年と違ったこともあった。コロナ禍の影響で初めて代々木以外で開催したことだ。

TOKYO SPORT PLAYGROUNDが目指す姿

その舞台は、豊洲にオープンした『TOKYO SPORT PLAYGROUND SPORT x ART』だ。ナイキジャパンと三井不動産レジデンシャルが共同開発した、すべてのアスリート(※)が気軽にスポーツを日常化でき、コミュニティと共にスポーツの新たな体験を生みだすことをコンセプトにしたスポーツ施設である。『ALLDAY』プロデューサーの秋葉直之氏は、コロナ禍の影響で代々木開催の見通しが立てられない中で、施設側との打ち合わせにおいて、開催を投げかけたという。

「(施設側から)コートができるので、コミュニティ作りの取り組みをやりませんかという話がありました。そこで、その趣旨であればALLDAYをやりませんか?と提案をしました」と明かす。なお言うまでもないが、代々木以外でやる是非については秋葉氏ら大会運営チームで十分、議論されたことも付け加えておきたい。また施設側がDiversity(多様性)やInclusive(誰でも使える)などオープンな場所だったことも、決め手になった。

もっともTOKYO SPORT PLAYGROUNDについては、ナイキジャパンが抱えていた課題がきっかけとなって生まれたところだ。彼らは「スポーツの日常化」を目指していたが、こと東京においては世界の大都市と比べてスポーツをする場所が少ないという課題があった。やりたくても簡単にアクセスすることができず、いわゆる「公園」に行ったとしても、その多くは球技禁止や大声禁止などの但し書きがついていた。スポーツをする習慣や気兼ねなく体を動かす気持ちが生まれづらい実情があり、日本の今の若い世代はスポーツをすることが少なく、「アクティブではない世代」と言われているという。そこで東京オリンピック(2021年夏に延期)でスポーツに対する関心や機運が高まるタイミングで、子どもから大人までが遊び心を持って参加できる場、つまりPLAYGROUNDを提供することが、ひとつの解決策なるのではと考えて、プロジェクトがはじまっている。

PLAYGROUNDが日本に足りないことで……

では日本のバスケシーンにおけるPLAYGROUNDをフォーカスしてみたい。代々木公園を例にあげれば15年をかけて育てたことで、秋葉氏が「あそこに行けば、みんなに会えるような感覚を生み、シーンのコミュニティとして成熟してきた」と言うように、様々な背景を持ったボーラーが集まり、バスケに熱中できる場として根付いてきた。

しかし一方で、まだまだバスケをやる場の多くは体育館であり、プロコーチや元プロ選手によるスクール、あるいはクラブチームも増えてはいるが、きっかけはミニバスあるいは部活動が多い。男女別、年齢別などカテゴライズされた中でのチームスポーツとして側面が大きく、指導者の下で練習へ励み、その先にある試合を目指すステップが一般的だろう。もちろん、この環境で成長する選手は数多くいるため、上達するプロセスとしては王道である。が、バスケは突き詰めれば1対1に凝縮される。個を伸ばすような別のアプローチがあってもいいのではないだろうか。

海外、とりわけアメリカは言わずと知れたストリートにPLAYGROUNDが溢れている。高校卒業後に渡米し、学生時代はカリフォルニアやアリゾナなどでバスケに明け暮れた『ALLDAY』の競技統括を担うJIROは現地で目にした光景を受けて、日米の違いを次のように語った。

「アメリカはストリートで21(トゥエンティワン)を含めてゲームをひたすらやっています。それによって得点感覚や球際の強さなど個の力が自然と養われていると感じました。その上で若い子たちは高校や大学でチームに入り、コーチから基礎をみっちりと教わるケースが多いです。ストリートで培った感性に、技術が追いつくことで、選手としてより成長していくのだと思いました。日本の場合は小さい頃から練習に励み、その結果として試合がある印象ですので、順番が逆になっているのではないでしょうか」

またJIROはこういった経験から、来日したNBAのラッセル・ウェストブルックらスター選手たちへ取材では同じこと質問しているという。「ストリートでプレーしていましたか?」と。そうすると決まって「That’s all I did(ひたすらやっていたよ)」と返事が来るという。ストリートは常に勝ち残りの文化だ。シュートを決めるか、コートで何か爪痕を残さないとボールが回ってこない。ようは1対1の積み重ねで、目の前の相手に勝つことが求められるため、公園バスケは自ずと勝負強さを鍛える場になっているのだ。

加えて、秋葉氏も2013年と2014年にオーガナイズした1on1トーナメント『Red Bull King of the Rock(以下KOTR)』で日本と海外でバスケのルーツに違いを感じたという。この大会は日本を含む世界各地で予選が行われ、13年はアメリカ・アルカトラズ島、14年は台湾・緑島でワールドチャンピオンを決める一戦が開かれた。同氏は現地でのトーナメントも視察したことで、感じるものがあったという。

「海外ボーラーはKOTRでバスケの原点・1on1に戻る感覚を持っていましたが、対照的に日本人は新しいチャレンジになっているように見えました。では、なぜそうなるのかと考えたときに、答えのひとつとして、日本にその生い立ちが無いように思ったんですよね。公園をルーツにもつバスケというスポーツは、まず個の戦いがあり、その上でチームとして戦うというのがその生い立ちです。しかし良いか悪いは別にして、日本の子どもたちはチームスポーツとしてバスケをやりはじめることが多く、体育館を出れば、外にコート自体が全然無い。そういった価値観を養う場がありません。たかだか公園バスケかもしれませんが、その影響は思いのほか大きいのではないでしょうか」

上達へ向けて挑み、考え、表現する力を磨く

永遠のテーマに思われる“個の力”について、その要因をひとつ、公園バスケに求めことは一理あるかもしれない。PLAYGROUNDは個を磨く要素が詰まっているからだ。そこは多様なボーラーの集まりであり、かつてJIROがアメリカで飛び込んだコミュニティは「中学生から60歳を超える白髪の方もいました。年齢も関係ないし、元NBA選手が来るような場所でしたね。片腕のボーラーもいたのですが、とても上手かった」と明かす。そういった中で自分をコートで表現し、また存在感を残すためにも「コミュニケーションが大事だった」とJIROは言う。自らの言葉で主張し、仲間に意志表示することが必要なのだ。“次はオレの番だ“と周囲にする宣言する「NEXT」も、そのひとつである。

加えて、若い世代にしてみれば、大人たちに挑むことは上達への近道にもなる。自分よりサイズがある、フィジカルで上回る相手と対戦し、どうやったら勝てるかを考え、工夫をする。足りない部分は自ずと練習によって補うようになるだろう。自分でバスケと向き合い、思考することができれば、きっとその時間は充実したものとなり、また試合で課題を克服する成功体験が得られれば、バスケがもっと楽しくなるはずだ。先日の『ALLDAY』でUNDERDOGの現役高校生ボーラー・JUONが大人を相手に好プレーを連発した姿は、大会のハイライトでもあった。

もちろん日本とアメリカでは国民性も違えば、バスケットボールに対する意識、PLAYGROUNDの絶対数も違うため、一朝一夕で同じことはできない。しかし、代々木が日本のPLAYGROUNDとして胸を張れるようになったこともまた事実である。第2、第3の代々木が生まれることで、個の技術も表現も鍛えられ、磨かれる場になりそうだ。過去にはストリートボーラーたちがプロを倒したことも、世界に飛び立ったこともある。KOTRではCHIHIROが中川和之、M21が蒲谷正之という当時は現役バリバリのプロ選手を破った。また3×3においても今年度の日本代表候補に名をつらねるK-TAはストリート出身の代表格である。彼らはPLAYGROUNDでもまれることで、実力とバスケへの嗅覚を磨いてきた。

公園バスケの発展に最も大事なこと

本稿では公園バスケの可能性を考えてきたが、最後に最も大事なことがひとつある。JIRO曰く「PLAYGROUNDができたあかつきには、その現場をけん引する存在が必要」だと言う。かつて代々木の黎明期に多数の外国籍ボーラーで構成されたSUNDAY CREWがピックアップゲームを持ち込んで、その礎を作ったように、熱意を持って取り組む人がいてこそ、充実した環境が育まれるのだ。幸いにも、いまは代々木を知るボーラーが増え、女子も桂葵が『Goddess Basketball Club』というライフスタイルとしてのバスケを楽しむ女子たちのコミュニティを主宰し、SPACEBALL MAGが女子ボーラーたちが本気でぶつかり合う、ウィークデイトーナメント『TWBL』をTOKYO SPORT PLAYGROUNDで開いている。現場の熱量は高いのだ。

日本代表を頂点として国内バスケットボールシーンを三角形とするならば「公園バスケ」は、その土台である。今後さらにこの部分が広く、厚くなることで、もっと日本のバスケが多様で、強い姿を見せるように変わっていくのではないだろうか。

※アスリート: IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE(身体さえあれば誰もがアスリートである)-共同設立者ビル・バウワーマンの言葉

- 公園バスケの可能性を探る。PLAYGROUNDで生まれるものとは?

-

TEXT by Hiroyuki Ohashi