佐々木クリスのQuai 54体験記 -前編-

The Streets is watching. The Streets is talking.

Jordan Brandの新作発表会と世界的なストリートバスケットボールチャンピオンシップQuai 54を観るために14時間のフライトを経て訪れた花の都パリ。盛り沢山な2日間を過ごし、その滞在も残すところ数時間に迫っていた。最後まで街の息吹を感じようとエア ジョーダン 38 Quai 54モデルを履いて練り歩く。エッフェル塔を見上げ、シャンゼリゼ通りの坂を登って凱旋門も見ることができた。歩道に迫り出したカフェでクロワッサンとカフェラテを味わう至福のひとときも過ごせた。そして不意に入ったスーパーマーケットでフランスのお菓子などを幾つか選んでレジを済ませ袋詰めをしていると、70歳近くだと思われる白人のおばあちゃん二人が思いがけず声をかけてきた。僕の外見からして、どうしても街の人たちが皆同じように容赦なくフランス語を浴びせてくるため、タジタジになるのがこの3日間の常だった。何やら「Quai (ケー)」と言っているのだけはわかる。スーパーはパッシー地区と呼ばれる高級住宅街。20周年を迎えたQuai 54が開催されたローランギャロスからは車で15分ほど。決して遠くはないが、東京で言えば南青山付近と感じるハイエンドなネイバーフッドで声をかけられるとは思っていなかった。しかもおばあちゃんは僕のシューズをバッチリ指差して目を大きくしている。フランス語と英語で成立していたかわからないが、ただそこには確かな会話があった。

個人的には2004年以来の衝撃かもしれない。当時ニューヨーク ワシントン・ハイツで開催されていたDyckmanトーナメントにエキシビジョンとして参加した。その際にDyckmanの開催地からは30分ほど離れたタイムズスクエアの吉野家で仲間達と並んでいると「あんた達でしょ。日本からトーナメントに参加しに来たチームは」と言われてぶっ飛んだ。ストリートボールがいかに街に根ざしているか。それは唐突にそして予想もしないような場所とタイミングで教わるものなのかも知れない。

ストリートからローランギャロスへ

1991年、ニューヨークを訪れたQuai 54の2人の創立者、ハマドゥン・シディベ(Hammadoun Sidibé) とティボー・ド・ロングヴィル (Thibaut de Longeville)は2003年に大会を初開催。そこから今年は20周年を迎える記念すべき節目の年。今やQuai 54はストリートから世界への扉を開いている。男子は世界10カ国にまたがる16チームがエントリー。ユーロリーグプレーヤー多数を含むプロアマ混合の超ハイレベルトーナメントだ。

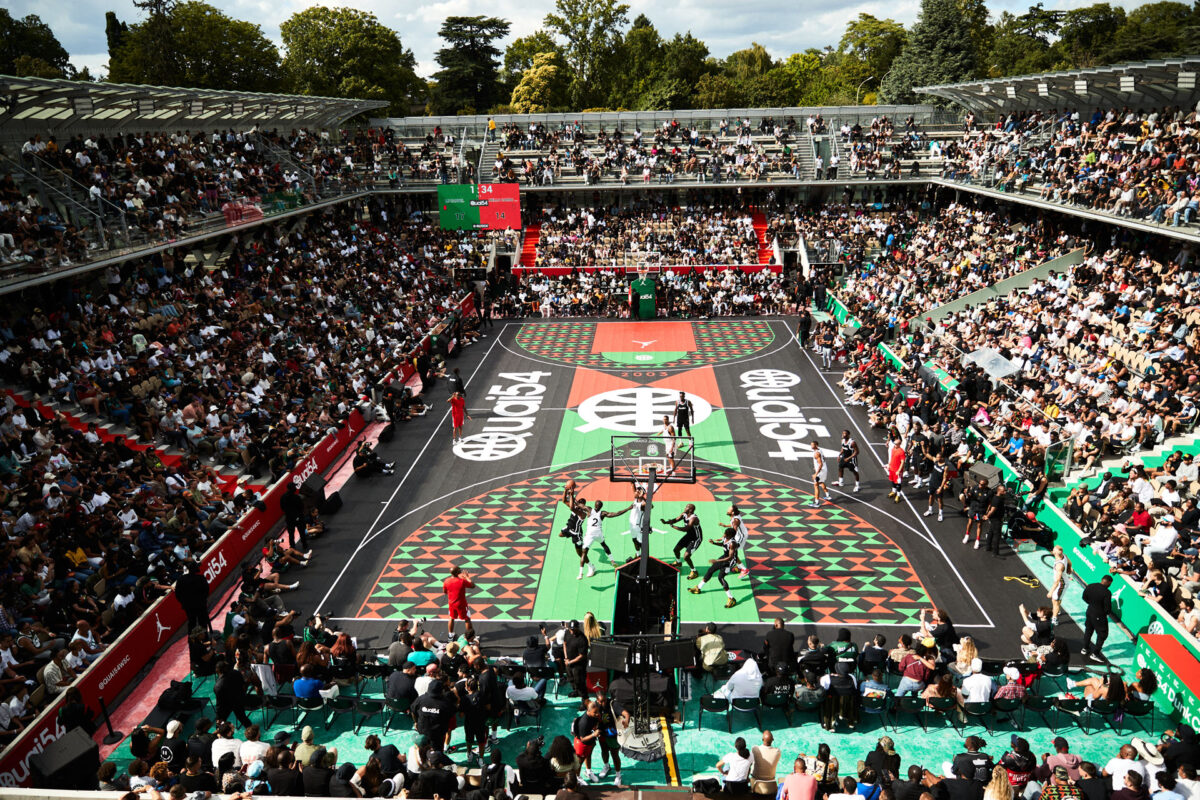

開催地もかつてはパリ北西部ルバロア=ペレ地区のセーヌ川のほとりにあった公園から規模の拡大とともにステップアップ。近年ではエッフェル塔側のスタッド・エミール・アントワーヌ(Stade Emile Anthoine)での開催を経て2023年は5千人収容、全仏オープンで有名なローランギャロス コート・シモーヌ・マチューにたどり着いた。

© Jordan Brand

英市場調査会社ユーロモニターの調べによると、2021年、2022年と2年連続で世界でも最も多くの観光客が訪れるパリ。そんな世界に名高い街のランドマークを一週末とは言えストリートボールがジャックするなんて、とてつもないことだ。Jordan BrandとQuai 54のコラボを踏襲したコートは、パリで活気を⾒せるアフリカ移⺠の⽂化と、このトーナメントとアフリカ系アメリカ⽂化との歴史的なつながり両⽅に敬意を表し、コレクションの特徴である赤と緑のド派手なデザインをあしらい、テニスをするときの赤土(クレイ)も薄化粧のように色味を加えている。会場の外にも爆音のアフロビート、レゲエ、ヒップホップが漏れ聞こえており、セキュリティーゲートを通過すると、貴重なチケットを入手した人々が喧騒を作り出す。一見テニスマッチを観に来たのかと思うような何の変哲もない格好の人からNBAのジャージを着た子どもたち。そしていかにも選手だろうという出立ちの男女が入り混じる。多様性豊かな会場の唯一の共通点はエア ジョーダン シリーズの着用率の高さとバスケットボールカルチャーへの情熱だ。ニューヨークのようなトラッシュトークが多いわけではない。ただ白熱した場面や、好プレーが出ると大歓声と拍手が会場を包んだ。

ホスピタリティの良さはコミュニティの温かさ

ストリートボールには欠かせないMCも会場を盛り上げる。MOKOBE、DUKE TSHOMBA、LUKAS NICOTのなんとも豪華な3人体制。しかも常時3人がコートに立っているようだ。僕がフランス語を全く理解できなかったのだが、メインMCの他にプレーに注力しているMCが一人と、もう一人は観客席近くを浮遊しながらお客さんにプレゼントを投げ込む“自由でご機嫌なおじちゃん”という役割。メインMCは割と無骨なスタイルで、ビッグプレーがあるごとに「Low,low,low」とDJプレイを遮り一瞬無音になることがしばしば。あれ?と思っていると何事もなかったようにDJが音量を上げる。ただ観客はそんなのは折り込み済みだよといった感じで、無音の時にスーパープレーが出るとより一層の大歓声が天まで届くようだった。

そんな無骨なMCスタイルでも興味深かったのは日本語で「お願いします」にあたる「s'il vous plait(シルブプレ)」を兎に角頻繁に使っていたこと。拍手「シルブプレ」、声援「シルブプレ」みたいな感じかなと受け止められたので、「拍手下さい」というより「拍手よろしく」的なニアンスなのかもしれない。2日間トーナメントを観ていると、このフレージングに妙に愛着が湧いたのだった。偶然かもしれないがこの「シルブプレ」に象徴されるように、フランスのカルチャーはコミュニティ全体で他者に敬意を払うものだと感じることができた。そんな空気感が満ち溢れた会場では不快な思いや居心地の悪さを感じることは一切なかった。そして、ありがとう、を伝えるときは「メルシー」では不十分で、「メルシーボク」がエチケットでもあるようだ。MCたちは試合を終えて次のゲーム出場者がウォーミングアップをする中、会場を訪れたセレブやアーティストと思われる人物をセンターサークルで紹介。会場から温かい拍手や歓声が上がり、リスペクトを示すというコミュニティの暖かさも印象的だった。